|

2025.11 追加

「文芸三潴」

発行 令和7年11月

三潴文化協会

|

そのやってこられたいろいろなことが、一番やりたかった漫画や絵本に生かされていく。やなせさんは、年をとるにつれて、漫画・絵本・詩集・随筆・作詩・作曲等々、精力的にこなしていかれる。平和への思いも、主人公に託して、発信続けてこられた。

|

|

|

2025.11 追加

「長寿は笑いから」

発行 令和7年10月

於保法声

|

|

|

|

2025.11 追加

「蕪村交遊抄」

著者 船橋晴雄

発行 令和7年10月

|

「朋あり、遠方より来たる、亦楽しからずや」。いうまでもなく『論語』(学而篇)冒頭の章句の一節です。

「交遊」の基本はこの言に尽きています。

「楽しい」からこそ続いていくものですし、それを通じてお互いに高めていくこともできるのです。

「これを知る者はこれを好む者に如かず。これを好む者はこれを楽しむ者に如かず」(『論語』雍也篇)

蕪村六十八年の生涯は、この言葉の実践です。蕪村は多くの友と一緒に、その俳諧や画業、そして日常生活のあらゆる面において、よく笑い、人を笑わせ、人生を楽しんだといってよいのではないでしょうか。

本書はその蕪村の「交遊」に焦点を当て、彼がいかに人生を楽しんだかについてまとめてみたものです。

|

|

|

2025.11 追加

「おばあちゃんの回想録

木櫨の国の学校」

著者 上野瓏子

発行 上野幹久

発行 令和7年9月

|

日本統治下時代、日本人と朝鮮人とはどのような関係にあったのか。

朝鮮での学校の様子はどうであったのか。

日本統治下の朝鮮の学校教育という制度の中に身を置き、子どもたちと関わりながら、戦中、戦後の激動期を気丈に生きた一人の女性教師の足跡。

その中から朝鮮統治のありのままの姿が見えてくる。

|

|

|

2025.9 追加

「戦争の記憶」

発行 平成7年10月

筑後市遺族連合会

|

この度、あの戦争の記憶を「今ならまだ書き残せる、今こそ書き残そう」との思いにより、それを募りまとめました。幸い、多くの会員が寄稿し、その多くが80歳を越えた遺児からでした。

戦争は、昭和20年(1945年)8月15日に終わったのですが、特に妻と共に残された子供たち、つまりは戦争未亡人となった母、そして遺児となった子供たちにとっては、それからが別な意味での戦争の始まりでもあったのです。

戦争は一人が亡くなるだけではなく、その家族を粉々にするのです。父親が亡くなった戦後をどのように暮らしていくのか、遺児は母親と、母親は遺児と共に、辛く悲しい戦後を生き抜かなくてはならなかったのです。

この実情を次世代の方々へ知っていただきたく「戦争の記憶」としてまとめました。

戦争の悲惨さ、愚かさ、平和の尊さ、このことを知っていただきたい強い思いでいます。

筑後市遺族連合会

会長 長瀬武夫

はじめにより抜粋

|

|

|

2025.6 追加

「中国を旅して」

発行 平成5年11月 八女市

|

32年前八女市が企画した青年海外派遣事業中国訪問団の報告書。会社員、営農者、JA、八女市職員、大学生など12名のレポートである。7日間で北京、南京、蘇州、上海を視察している。単なる観光ではなくしっかりした視点で当時の中国をとらえしっかりした将来への展望をまとめていると感じさせられる。

|

|

|

2025.6 追加

「稽古 古を稽える」

著者 瀬戸靖博

発行 令和7年6月

|

私は令和三年三月に三十八年間勤務した中学校教員を定年退職しました。退職時に、『中年からの剣道~常歩剣道を実践して』という拙い本を書きました。おおまかな内容は、

① 三十歳後半から木寺英史先生に教えていただいた「常歩剣道」に取り組んできたこと。

② 剣道に関することで、日頃、思っていることや考えていること。

③ 三十五年間、中学生の指導に携わってきて、常歩剣道の実践をふまえた有効的な稽古法やトレーニング法、そして指導者として学んだこと。以上をまとめました。

令和五年八月には『歴史を辿る日本剣道形~一刀流との繋がりから』という、これまた拙いものをまとめました。この本では、

① 剣術の始まりから日本剣道形に至るまで。

② 日本剣道形における著名な先生方のお考え。

③ 日本剣道形と一刀流との関連と違い。

についてまとめました。これら拙本を書いていく中で、新たな疑問が生じてきました。その疑問について、今まで書きためていたものを今回、一冊にまとめました。

そして、今回のタイトルを「稽古 古を稽える」、サブタイトルを「刀剣のルーツから現在までの剣道を探求して」としました。「稽古」という言葉は、剣道・柔道・弓道・相撲などの武道をはじめ、書道・茶道・華道・能・

|

|

歌舞伎などの芸道に共通して使われており、主に練習を指す言葉です。『新明解国語辞典』*1では、

「昔の事を手本にし参考にする意。狭義では武術や芸能などを習うことを指す。」

と説明しています。

それぞれの文字を調べると、「稽」は音読みで「けい」、訓読みで「かんが」える・「とど」まる、と読み、「古」は音読みで「こ」、訓読みで「ふる」・「いにしえ」と読みます。

古くは古事記に「稽古」という言葉があると言われています。古事記では何かを練習することではなく、「古(いにしへ)を稽(かんが)えること」と言われています。そして「照今」(今に照らす)とあわせ、「稽古照今」という熟語としても使用され「昔のことを考えて今に生かす」という意味で使われています。

今回のタイトルには「照今」をつけていません。「今に生かす」ところは、お一人おひとりの考え方や経験値が違うので「昔のことを考える」ことまでにとどめました。

つまり「稽古 古を稽える~刀剣のルーツから現在までの剣道を探求して~」とは、昔のことを調べることにより、剣道のルーツ・技術・考え方等を模索する意味を込めています。そして、日本史の時代は原始・古代・中世・近世・近代・現代に区分されているので、時代区分をもとにして、次の三編で構成しました。

|

|

第一編は「【刀剣の歴史】原始・古代・中世編」として、刀剣のルーツから剣術の流派について。

第二編は「【剣術から剣道へ】近世・近代編」として、近世から近代の剣道に関わることについて。

第三編は「【現代の剣道】現代編」として、現代の剣道を取り巻いていることや実践したことについて。

ただし、厳密に時代を区分しているのではなく、時代がかぶっていたり、ずれていたりしていることがあります。

名前の表記として「先生」「様」「氏」などの敬称をつけていない人名や場合については、歴史上の人物として、敬称は略させていただきました。

掲載している写真は、提供していただいた画像もありますが、殆どが自前の撮影なのでわかりにくいものがあることをご了承下さい。それから、撮影については、口頭で良い場合には口頭で、申請書が必要な場合は書類を提出して「撮影許可」を得ていること、そして営利目的ではないので非売品としていることを付け加えておきます。

また、大学研究者のようにテーマに沿って研究している者ではないので、見方や考え方に浅学なところがあると承知しています。ご一読いただき、ご指導いただければ幸いです。

(著者まえ書きより抜萃)

|

|

|

2025.5 追加

「日記で綴る昭和と平成の足跡」

著者 林栄一

発行 令和7年5月

|

私が日記を書き始めたのは昭和33年、大学を卒業した25は私の身近に2つの大きな変化が起こった。

妻純子との結婚、大学卒業と1年間のインターン生活の始まりである。学生ではない医師でもない中途半端な身分で妻との新婚生活が始まった。勿論免許はないので無給である。青い背広1着しか持たない貧からのスタートも、今想い出して笑い話にしかならない。 今回の拙著は「日記が綴る昭和・平成」と医者として生きた60年を総括の心算で書いたが、令和も6年まで過ぎた。

「昭和は遠くなりにけり」で集約する心算が中途半端な終わり方ではまとまりが付かなくなり平成まで続くことになった。吾が人生史の中で最も輝いたのは平成であり、落日を見たのも平成である。これを抜きにすることは出来ない。

人生は解らないものでこんなに長生きするとも思わなかった。

歴史は動いている。すでに令和も6年を生きた。政情も日々動き、世界から戦火が消え去ることもない。こんな面白い世の中を見ずに死ぬわけには行かない。卒寿を過ぎて老病を抱える身にも人生100年時代に生き残る確率がない訳ではあるまい。

|

|

令和5年には「令和5年が永久に訪れなかったら」なる5冊目の著書を出版した。事実令和5年には3つの大病をした。コロナで2度感染、10日間の入院した。さらに大腸がんの手術と入院で40日間、腰椎圧迫骨折で40日間の入院である。

今年は異常気象、毎日が真夏日、猛暑日と続く中で梅雨入り宣言後も熱中症に怯えている。本格的な夏が来ればどこまで熱くなるのか。コロナは5類に移行したとは言え何時収束するか解らず、この暑い最中にマスクも外せない状況が続いている。まだまだ楽しいことも多い世の中を最後は面白い人生だったと笑って死にたい。

昭和が終った時私は56才で昭和の終わりを以って終わりにする予定だった。平成は31年天皇の自らの御意志で生前譲位された。平成が終わった時私は87才の高齢者になった。令和に時代が変っても6年生きている。卆寿になった私には自分史を書き続けるのが負担になってきた。

この本が完成されれば7冊目の著書になる。書くことは楽しい、と言うより今はそれが生き甲斐にもなっている。

(著者あと書きより抜萃)

|

|

|

2025.1 追加

「ブランドとしてのHACCP

そして、ISO・FSSC22000

国内販売の活路と海外輸出への進出」

著者 中山博友

発行 令和7年1月

|

有終の美。太陽は、沈む時もっとも輝きを増し私達に美しい風景を与えてくれます。果実は青く固い時より晩秋の終りにやわらかく、もっとも甘い時をむかえます。この様に人間も晩年に近くなると光り輝き充実した時を迎え、素晴らしいアイデアや企画、想像が浮かびます。つまり全てのものは実り、終るに近づき充実した時を迎えるのです。私も少しずつ晩年に近づき年を増すごとに良いアイデアや企画が生まれて来ます。 これを活かして、ビジネス構築をすれば会社は大繁盛となります。人間は生まれた時から死に向かっていますが、やがてここでがんばって来て良かったと有終の美を迎える日が来ます。その一番輝く時を生きている今を感じ「絶対の幸福」を味わうのではないでしょうか。

(著者あと書きより抜萃)

|

|

|

2025. 追加

「原響舟作品集「挑」」

著者 原幾人

発行 令和7年1月

|

著者とは高校3年間を共に過ごした。奥八女の山間、毎日清流矢部川を眺めて成長した。大学で土木工学を学び、橋づくり一筋の人生を送ってきた彼が第一線を退いた後、師について本格的に書の道を学び始め、僅かな期間でこのように立派な作品集を上梓するとは驚きである。

本著の後半には同郷の夫人の絵画作品が収録されており、夫婦合作の作品集となっている。

二人の芸術的素養は多くの文人墨客を育んだ山紫水明の文化土壌豊かな八女で磨かれたのであろう。

現在は著者の最後の仕事となりNHK TVプロジェクトXで放映された思い出の明石海峡大橋の見える神戸に居を構えている。お二人の日々が更に充実したものになるよう祈っている。

|

|

|

2025.1 追加

「天領日田の地よりー財津家の記録ー」

著者 松波佳子

発行 令和7年1月

|

こんな勇とトミ子に縁のあるこれからの子孫に、二人の生き様を伝えることで、人生の道標となることがあるかもしれないと、拙い文章ではあるが書き残しておきたいと思った。また、母は生涯、日田を心の拠り所にしていたし、私も日田は第二の故郷の様で原風景と言ってもよいところである。そんな日田への感謝も込めて、書き綴ってみた。USBの保存もあると思ったが、時間の経過と共に消失する恐れもある。書面での保存が確実と思い、冊子にすることにした。

皆が仲良く真面目に真摯に生きていくことの大切さを分かっていただくと嬉しいことである。

なお、現在使われない名称も使っているが、当時の名称なので、了解していただきたい。

両親と財津家に縁のあった方々に感謝を込め、父勇と母トミ子に敬意を表してこの記録書を捧げたい。

(著者まえ書きより抜萃)

|

|

|

2025.1 追加

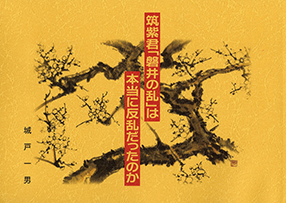

「筑紫君「磐井の乱」は

本当に反乱だったのか」

著者 城戸一男

発行 令和7年1月

|

「磐井の乱」をどのようにとらえるかである。反乱について『大漢和辞典』(注1)では「政庁、支配者にそむいて内乱を起こすこと。謀反して大がかりな騒動を起こすこと。」とあり、『新漢和辞典』(注2)では「そむき乱す。謀反を起こす。」『大辞源』(注3)では「謀反して世を乱す。謀反は臣下が主君にそむいて乱を起こす。」とあるが果たして筑紫君磐井が時のヤマト王権に対して兵を起こし、大がかりに世を乱したかとなるといささか懸念される。

今や八女の地にあっては、磐井はヤマト朝廷に対する反乱者の汚名を脱し、郷土の大地と民を愛し、筑紫の独立を死守しようとした英雄と認識されてきている。また大阪府高槻市の今城塚古墳(継体陵)と福岡県八女市の岩戸山古墳(磐井寿墓)の所在する両自治体の市長が相互に往来し、千数百年をこえた「乱」時の有り様を自覚しつつ友交と歴史のもつ因縁を確認している。

(「磐井の乱」についての「先行研究の評価」経緯より抜萃)

|

|

|

2025.1 追加

「小川純久追懐集」

|

鋼のように強固な信念に裏打ちされた人物と思われがちだが日常の付き合いではそんな気配は微塵も感じさせない人だった

ご家族の追懐文を読んではじめて知らされる一面に驚かされた。

会社一筋に生きた幸せな男の生涯である。

小川イズムは色んな所で脈々と受け継がれている。

半世紀以上前になるが八女の奥地に野武士のような風格を漂わせる首長がいる。

世間の批判などに右顧左べんすることなく自分の信条を通すと言われた。

父君にしてこの子ありの感慨が深い。

|

|

|

2025.1 追加

「俳句紀行

塩辛とんぼの「おくのほそみち」」

著者 上野幹久

発行 令和6年2月発行

|

著者あとがきより抜萃

本書は桜の花弁や紅葉した葉など、その土地、その季節で見つけたものを拾って本に挟むように紀行文の中に旅の途中に詠んだ俳句を差し込んだものです。子規の言う私なりの「写生」と「感覚」での創作です。また、それらを春の巻、夏の巻、・・・と季節ごとにまとめていますが、これは国中に和歌を広め、日本人の美意識を高めるために、古今和歌集(勅撰和歌集)を編纂するにあたり紀貫之が心がけた「型」の一つとしての季節分けにならったものです。

芭蕉のような宇宙観、人生観はやや欠けるかもしれませんが、私版「おくのほそ道」として気楽に読んで頂き、その中からトンボの複眼的考察による少々の塩辛さと旨味を味わって頂ければ幸いです。

|

|

|

2025.1 追加

「Anniversary100

フィット・コミュニケーション」

著者 大薮組

|

株式会社大薮組の創業100年を記念して編纂されたものである。

あとがきより一部抜萃

創業百年を記念してその一環として社史を編纂することになりましたが、多くの関係者の方々や会社の諸先輩の多大なるご協力によって上梓することができました。心から感謝と御礼を申し上げます。

一口に百年と申しましても、その時の流れの中には、多くの物語や苦労がちりばめられていることを痛感しました。

今日の大薮組があるのも、歴代の社長をはじめとする諸先輩の努力の賜であり、"人"を大切にし、何事にも誠意を尽くすことを社是とし、幾多の困難を乗り越えてきたその歴史を後世に残すことは、誠に意義深いものがあると思います。

|

|

| |

|