|

2022.12 追加

「年賀本10」

人生史サークル 黄櫨の会

|

| |

|

|

2022.12 追加

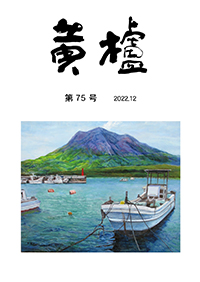

「黄櫨 75号」

人生史サークル 黄櫨の会

|

| |

|

|

2022.11 追加

「水田小学校創立百周年校舎全面改築記念誌」

著者 筑後市水田小学校

昭和56年発行

|

| |

|

|

2022.11 追加

「写真集 筑後」

著者 右田乙二郎

昭和55年発行

|

| |

|

|

2022.11 追加

「山梔窩忠士伝」

著者 筑後市教育委員会

昭和43年発行

|

| |

|

|

2022.11 追加

「筑後水利功労の人々」

著者 筑後市教育委員会

昭和59年発行

|

| |

|

|

2022.11 追加

「筑後和紙をはじめた日源上人」

著者 筑後市教育委員会

昭和59年発行

|

| |

|

|

2022.11 追加

「寳歴四年戌一月吉日 萬控帳」

著者 筑後市教育委員会

昭和58年発行

|

| |

|

|

2022.11 追加

「筑後羽犬塚郷土史」

著者 筑後市教育委員会

昭和62年発行

|

| |

|

|

2022.11 追加

「筑後水洗郷土史」

著者 筑後市教育委員会

昭和61年発行

|

| |

|

|

2022.11 追加

「筑後下妻郷土史」

著者 筑後市教育委員会

昭和60年発行

|

| |

|

|

2022.11 追加

「水田校区郷土史」

著者 筑後市教育委員会

昭和56年発行

|

| |

|

|

2022.11 追加

「筑後市神社仏閣調査書」

著者 筑後市教育委員会

昭和43年発行

|

| |

|

|

2022.11 追加

「絵本楠公記解読書 全六巻」

著者 筑後市教育委員会

昭和63年

|

| |

|

|

2022.11 追加

「自叙伝 上・中・下」

著者 河上肇

平成元年発行

|

| |

|

|

2022.11 追加

「東洋の心 絵筆と共に八十年」

著者 田崎太助

昭和54年発行

|

| |

|

|

2022.10 追加

「戦場の詩人 森國久の写真詩と日中戦争」

著者 田口宏昭

2021年10月発行

|

戦場という限られた空間の、個としての行為が極めて限られた時のあわいに魂を羽ばたかせた「期間限定の詩人」なので、彼は「戦場の詩人」なのである。(中略)その主題のいくつかは、時空をはるか隔てた今日にも通じる新鮮で、かつ普遍的でもある主題である。彼の詩を味わいながら見えてくるのは、彼という人間の、子ども、動物、人間への愛であり、想像力の豊かさであり、環境適応(順応ではない)におけるレジリエンス、すなわち心の弾力性の豊かさである。

―「はじめに」より― |

|

|

2022.10 追加

「奇跡の居酒屋ノート」

新橋・有薫酒蔵女将 松永洋子編著 |

全国1200高校の卒業生と女将が紡ぐ物語

サラリーマンの街・新橋の居酒屋で8000人を超える人々の「本音」が記録された「高校ノート」の書き込み・秘話・23年間の知られざる歩みを初公開!

―同著紹介より― |

|

|

2022.10 追加

「福岡県立八女農業高等学校 創立120周年記念誌」

福岡県立八女農業高等学校 |

創立120周年の節目の年を迎え、ここに記念誌を発刊できます事を心より嬉しく存じます。

今回の記念誌作成にあたり、100、110周年記念誌を参考にしながら本校の歴史の一端に触れていただける様、今現在、新型コロナウイルス感染拡大により様々な行事が縮小、中止になっている状況の中で生徒の頑張る姿を形に出来る様に刊行の準備をいたしました。

八女農業高等学校を支えた諸先輩方から、引き継がれ現在に至っております。諸先輩方の功績とありがたみを考えると、120年間の歴史の意義の大きさを改めて痛感しております。

編集後記より一部転載 |

|

|

2022.08 追加

「黄櫨 第74号」

人生史サークル 黄櫨の会 |

暑中お見舞い申し上げます。

黄櫨第74号をお届けします。昨年4月第70号の発刊を機に、私たちは次なる目標を、黄櫨第80号発刊(2024年8月)、更に発会30年(2027年4月)と定めて、会の継続のために会員の叡智を結集して会の改革に取り組んでいます。

多くの方の協力をいただきその成果は少しずつですが購読・賛助会員と投稿者の増加となって現われています。

今号で特筆すべきは97歳を筆頭に7名のスーパーシニア(偉大な先輩)の玉稿です。会員にとって良きお手本となるとともに励みにもなります。

今後もお読み頂く方のご支援に応えるべく努力して参りますのでよろしくお願いいたします。

第7波コロナ感染者拡大と猛暑のダブルパンチですがくれぐれもご自愛のうえお過ごしください。

令和4年8月吉日

人生史サークル黄櫨の会

代表 松尾文郎 |

|

下川耿史氏より多数の「戦記」の寄贈賜りました。

お礼申し上げます。

令和4年6月 |

▼本会購読会員の下川耿史さんは筑後市出身、八女高(私の2年先輩)、昭和36年卒です。先日下川さんから「文筆活動の資料として集めた本がかなりの数ある。終活を考えるとそろそろ整理しなければならない。安易に処分するのも忍びないので自分史図書館で役に立つものがあれば引き取ってもらえないだろうか」旨の連絡を頂きました。私は「お願いします」と軽く返事をしました。程なく段ボール箱が7個ドサッと送られて来ました。開けてみるとそのボリュームに先ず驚きました。200冊近くあります。大半は私家本の戦争体験記、どれもが第一級の貴重な資料です。懐かしい東京神田神保町古書店街の店のシールを貼ったものもあります。整理していくと、どの本にもかなりの頁がきれいに折り返されています。きっと下川さんが執筆のため読み込んで構想を練られた名残だろうと想像しました。

私は「これはおろそかに扱うことはできない」と身を引き締めました。どの本を手にしても家族を思い、祖国を思って苛酷な環境で戦った命がけの自分史です。時あたかも無法国家ロシアの侵略と戦うウクライナ兵の姿と重なってきました。彼らの心情は80年近く前の日本軍の兵士と同じはずです。私は著者一人一人に敬意を払い、せめて本のタイトル、著者名、発行日だけでも自分史図書館の蔵書目録とホームページに掲載して、先人たちの苦難の足跡を残すことにしました。

今このように私たちが平和で自由で豊かな暮らしが出来るのは、戦争の世紀を生きた方々の犠牲のお陰であることを肝に命じました。 |

|

|

2022.08 追加

「海図のない航海」

著者 林 榮一 |

高齢社会を生きるためには

林 榮一

海図のない航海」は90年近く生きて来た私の高齢社会の中での生き様を振り返ったものです。また2年前に発刊した「夢じゃない百歳の同窓会」の続編でもあり今回は終活の心算で完成させました。

現下、凄まじいばかりのコロナ感染症の拡大で犠牲になっているのは生活弱者である高齢者です。自粛と閉塞感からくるストレスが大きな原因と考えられます。国民心理をいやが上にも不安に陥れた行政トップの初期のコロナ対策の誤りとも言わざるを得ません。

日々の感染者数の増加にばかり目を向け無症状者まで陽性者に仕立て上げ一喜一憂する数のマジックはいい加減止めましょう。

死亡者の極端に少ない今回のコロナが2類感染症である死亡率10%といわれた20年前のサースや10年前の死亡率20%のマースとは同列に論じられないと思います。ストレスの多い現代社会の中では、逆境に折れないしなやかな心を持つことが特に高齢者では大切です。

人生百年時代を生き抜くためには人生の終焉は美しく心穏やかにあるべきと思います。 |

|

百年人生の羅針盤として

東 邦次郎

本会投稿会員林栄一氏は、開業医として長く地域医療の現場に立ち、第一線を退いた後は、福祉施設の嘱託医として、高齢者介護の現実をつぶさに見てこられました。老々介護、独居老人世帯などライフスタイルの変化、核家族化の進行は、これまで誰も経験したことのない、豊かな国の、長寿社会ゆえの深刻な社会問題となっています。この本は人生百年時代を本人はもとより、家族にとっても真に幸せなものにするための覚悟と心構えを教示しています。

カーナビのない車で、未踏のジャングルを突っ走る高齢ドライバーにとって、闇夜を輝らす一灯になるものと信じて、ご一読をおすすめします。 |

|

|

2022.07 追加

「句集雁木」

著者 西川正子 |

人生史サークルでご高齢の方々に接する機会が多い。

最近感じるのは死後石塔に着物を着せてもらうより元気な間に自分の辿った道を石の墓より紙の墓に活字として残そうとする動きがある。それは自分の人生を肯定的に受け止めていることの証明であり知的欲求の高まりでもある。そのような視点からこの句集「雁木」を一読した感想を述べると

雪国を出てより雪国あこがれる

雪の夜や夫恋ひ唄ふソルベーグ

われもまた雪のひとひら地に果てむ

豪雪の新潟県高岡で生まれ育った作者の胸奥にはいつも雪の思い出が詰まっていた。どの句も読むたびに深々と胸に突き刺さる。随所に配された墨絵と句のコラボレーションも心地よい余韻となって心に響く。句集制作に関わられた西川家ご一族の孝心の厚さに敬意を表したい。座右としていつでも手にとって母を祖母を偲ぶことのできる墓誌となっている。 |

|

|

2022.07 追加

「不壊の花」

著者 蒔田正実 |

| |

|

|

2022.05 追加

「団塊世代の我が人生ドラマ」

著者 山下清武 |

| 団塊世代の地方出身の若者が、大きな夢を抱いて都会へ出て、荒波の中を多くの人の力を借りながら成長する物語である。昭和30年代後半、右肩上がりで成長を続ける日本経済の原動力となった、山あり谷あり波瀾万丈のドラマになっている。同年代を企業戦士として生き抜いた人の中には、自分の環境に置き換えて共感共鳴する人も多かろう。一寸先は闇、ビジネス社会の熾烈なタテ社会を描く、城山三郎の企業小説を読む思いである。 |

|

|

2022.05 追加

「勅使河原蒼風 花伝書」

著者 勅使河原蒼風

昭和55年4月 |

| |

|

|

2022.05 追加

「解説 花心糚」

著者 正法地秀圃

昭和29年10月 |

| |

|

|

2022.05 追加

「花の心 いけばな名言集」

著者 湯川 制

昭和51年6月 |

| |

|

|

2022.05 追加

「花のこころ」

著者 山本静山

昭和49年11月 |

| |

|

|

2022.05 追加

「花のこころ 中山文甫篇」

著者 中山文甫

昭和49年3月 |

| |

|

|

2022.05 追加

「花 美への行動と日本文化」

著者 西山松之助

昭和53年10月 |

| |

|

|

2022.05 追加

「いけ花の初めえ」

著者 西堀一三

昭和43年10月 |

| |

|

|

2022.05 追加

「いけばな人物史」

著者 北条明直

昭和54年6月 |

| |

|

|

2022.05 追加

「いけばな公論 創刊号」

昭和54年3月 |

| |

|

|

2022.05 追加

「日本花道史」

著者 西堀一三

昭和18年4月 |

| |

|

|

2022.05 追加

「茶道の歴史」

著者 桑田忠親

昭和42年9月 |

| |

|

|

2022.05 追加

「花の姿」

著者 池坊専威

昭和18年11月 |

| |

|

|

2022.05 追加

「利休の茶花」

著者 湯川 制

昭和51年6月 |

| |

|

|

2022.05 追加

「暮しの中の花」

著者 工藤和彦

昭和36年1月 |

| |

|

|

2022.05 追加

「日本の生花」

著者 西堀一三

昭和50年5月 |

| |

|

|

2022.05 追加

「いけばなに生きた人びと」

著者 吉村貞司

昭和48年11月 |

| |

|

|

2022.05 追加

「茶花図譜」

著者 西堀一三

昭和50年4月 |

| |

|

|

2022.05 追加

「茶花」

著者 西堀一三

昭和51年3月 |

| |

|

|

2022.05 追加

「有樂流 茶の湯おしえ草」

著者 上田宗福

昭和46年1月

|

| |

|

|

2022.05 追加

「古典の花」

昭和51年11月 |

| |

|

|

2022.05 追加

「茶・花・香 寄合の芸能」

昭和52年6月 |

| |

|

|

2022.05 追加

「山みち」

著者 中岡準

|

この本が福岡県筑後市にある「自分史図書館」に届いたのは、2021年7月に

埼玉県狭山市の中岡義(ただし)様から寄贈頂いた巨大な自分史「猩猩亭日乗」に導かれたものである。私は常々、自分の仕事は人と人とのご縁を文字で紡ぐことであると信じて60余年、この道一筋に生きてきたので、喜こびも一入である。「あとがき」から拝察するに、この本は著者が認知症予備軍として闘う中で、奥様の後押しと、弟の義様の全面的サポート、そしてご家族全員の応援があって完成したものである。まさに中岡家一族郎党全ての思いが詰まった、中岡準大全である。 |

|

|

2022.03 追加

郷土久留米復刻版(4)

B5判 白黒 本文451p

令和4年3月31日発刊

著者 久留米郷土研究会 |

郷土久留米復刻版(4)の刊行について

郷土久留米復刻版(4)令和4年3月31日に刊行いたしました。

本文は、2007年〜2021年の15年間の研究記録で、「筑後国神名帳・続高良の御子神について」、「放光寺事件と戸次道雪軍」、「宝暦一揆の犠牲者広瀬久兵衛」、「幕末明治の久留米藩と志士たち」、「久留米藩開明派吉村武兵衛、大坂瑞光寺に死す」、「新発見の戊辰戦争記録」、「筑後軌道循環線の路線遺構について」、「久留米のサンシャ(医者・芸者・自転車)について」、「久留米飲み屋街今昔」、「歴史を語る一本の巨木・寂心さんのクス」など古代から現代までの主要論考121編を収録しています。

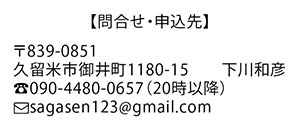

印刷実費1冊3,200円のところ、一般価格3,000円(税込み)、会員価格2,500円(税込み)にて頒布します。入手を希望される方は、下記により本体価格+郵送料を加えて送金してください。 |

|

|

|

|

2022.03 追加

「視点学のすすめ」

著者 内野健一 九州大学名誉教授

|

| |

|

|

2022.03 追加

「山下町のあゆみ」

著者 中村富治

|

八女市(旧立花町)北山地区には多くの古墳群や神社仏閣等の文化遺産があり、色々な祭礼等も受け継がれている。山下町は人口減少、過疎化に伴い組織としての隣組を維持するのが困難な状況にあった。また大祭、お座など祭礼をいかに継承するかも大きな問題であった。さらに毎年のように浸水被害に遭い人口の流出、歴史的資料が失われている。これらのことから消えようとする山下町関連の歴史的文化遺産を中心にまとめたものである。

同書「発刊にあたって」より抜粋 |

|

|

2022.03 追加

「玄冬期に生きる」

著者 中紙規良

|

| |

|

|

2022.01 追加

「明治女と私」

著者 角隆喜

|

明治生まれの母の教えを生涯の人生訓として生きた満93歳、昭和一桁世代の男の心意気が伝わる自分史である。施設に入って僅か2年で書き上げたというから驚く。耳が少し遠いこと以外は全く衰えを感じさせない。杖も使わずに廊下を自由に歩き回っておられる。居室の書棚には年間購読の文芸春秋が並んでいる。八女工業学校土木科を卒業後地方公務員として農村の近代化に尽力、退職後は見識を買われて民生委員や行政区長、選挙管理委員長など地域のために働いている。一方では書道や囲碁、ドライブ、温泉などを楽しむ幸せな人生であった。

惜しむらくは伴侶との縁が薄く2人の妻を病で亡くしている。この本には頼りにするパートナーに先立たれた男がその後を一人で辿る道をありのままに書き綴られている。女房はいつまでも元気で当然自分の最後を看取ってくれると呑気に構えている男性にとって警鐘を与える一冊である。 |

|

|